DONNéES REPèRES

PARTIR DES FAITS

Les données citées sur ce site sont publiques. Les sites sources sont l'AIE pour les données relatives à l'énergie dans le monde, l'AIEA pour l'énergie atomique, RTE pour l'électricité en France. Des sources complémentaires sont précisées dans le texte.

Sont abordés successivement, 1/ L'électricité 2/ les enjeux nucléaires 3/ Les données financières et économiques

L'électricité accompagne le développement

Entre 1973 et maintenant, en un demi siècle, la population mondiale a doublé, passant de 4 à 8 milliards d'habitants. La demande en énergie a doublé. La demande en électricité a quatruplé, illustrant la pénétration croissante de l'électricité dans l'économie.

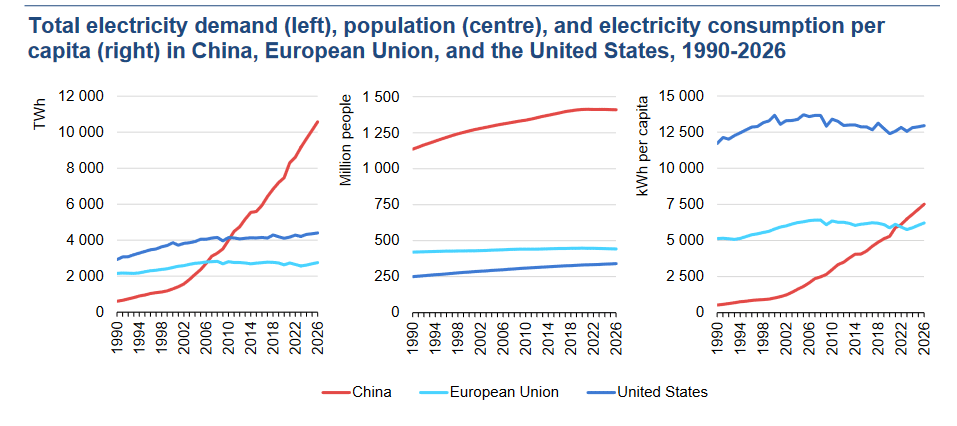

La demande en électricité de la Chine 6602 TWh, (Milliards de kWh) en 1997 a dépassé celle du monde en 1973 (6131 TWh). la demande d(électricité par habitant et par an en Chine a dépassé celle de l'Union européenne en 2023.

En 2024, la demande de la Chine ( 9 935 TWh), un tiers de la demande mondiale, plus de deux fois celle des US (4336 TWh), près de 4 fois celle de l’UE (2613 TWh), dix fois celle de la Russie (1050 TWh), et douze fois celle de l’Afrique (800 TWh). Avec en Chine une Population de 1 Milliards 408 millions d’habitants, une demande en 2024 de 7,1 MWh/habitant

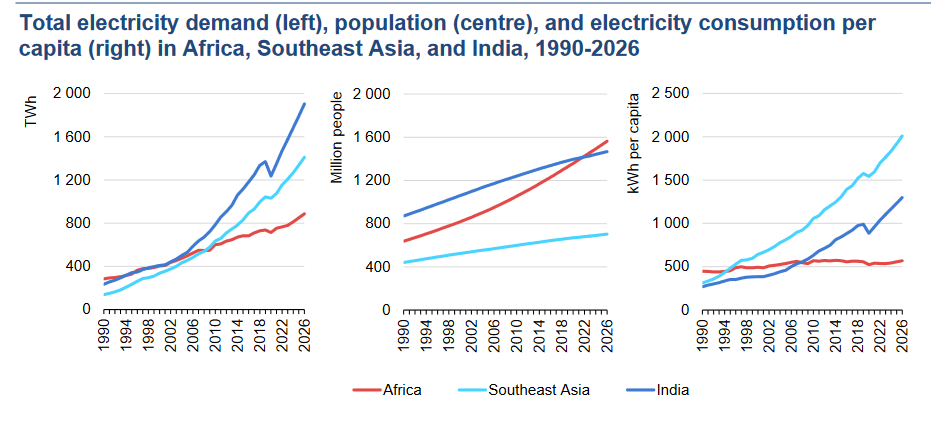

La demande en électricité varie dans le monde de plus de 1 à 100; entre le Nigéria, 100 kWh ou 0,1 MWh par habitant et par an , Inde 1 MWh par habitant et par an, Chine 6 MWh par habitant et par an, Europe 5 à 7 MWh par habitant et par an, et continent nord américain, 10 à 15 MWh par habitant et par an.

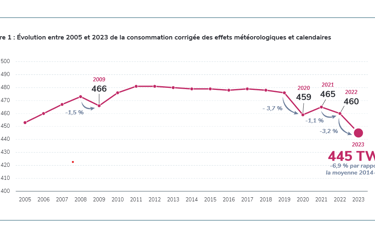

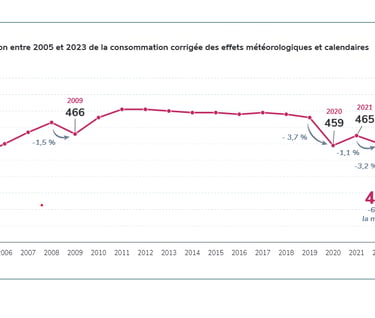

La demande en électricité en France et en Europe étit devenue quasi stable depuis plus de dix ans, illustrant conjointement la maturité dans le développement, l'efficacité énergétique développée dans les usages, et la prise en compte de nouveaux besoins, notamment dans le numérique et la mobilité.La décroissance, ni désirée, ni maitrisée, constatée ces cinq dernières années en Europe ramène l'Europe 20 ans en arrière.

Cette décroissance n'est pas observée à travers le monde

La demande mondiale en électricité a augmenté en 2024 de 4,3% pour se monter à 29 038 TWh. Elle était en 2023 en progression de 2,5 % par rapport à 2022, et de 2,4 % en 2022 par rapport à 2021.

Afrique +1,5 % en 2022, + 2 % en 2023 + 3,4 % en 2024

Russie, +1,5% en 2022 et +1,7 % en 2023 + 3% ? En 2024

US + 2,6 % en 2022, + 1,8 % en 2023, + 2 % en 2024

Chine + 2,6 % en 2022 + 6,4 % en 2023 + 7 % en 2024

La continuité de la sécurité de l'alimentation en électricité est un enjeu majeur pour garantir la satisfaction des besoins vitaux dans le domaine de la santé, de l'éducation, de la sécurité, des grandes infrastructures.

C'est une mission de service public, un enjeu de sécurité publique et d'intérêt public majeur, d'intérêt général. Elle contribue au bien être social et au bon fonctionnement de l'économie.

Comme toute mission d'intérêt général, elle se doit d'être efficiente dans l'emploi des ressources financières et humaines engagées, permettre l'universalité de l'accès pour chaque personne comme pour chaque entreprise et collectivité, et minimiser son impact sur la santé des populations comme sur la Planète et les futures générations.

L'enjeu de la décarbonation de la production d'électricité

La lutte contre le risque d'effet de serre climatique induit par l'homme est prioritaire.

61% de la production d'électricité dans le monde se fait à partir des énergies fossiles , fortement contributrices à l'effet de serre planétaire, en premier lieu avec le charbon, très fortement pollueur. La production d'électricité par le charbon et le gaz a continué de progresser en 2023.

La Chine est le premier producteur mondial de charbon et le premier importateur de charbon. La production d’électricité en Chine, c’est plus de 3 milliards de tonnes de charbon brûlées chaque année.

Lorsque la France, grâce à son parc hydraulique et nucléaire existant, est à moins de 30g de CO2 le kWh d’électricité, des pays comme l’Allemagne sont à plus de 200 g de CO2 par kWh, avec une consommation très proche en électricité de 6 MWh par an et par habitant,

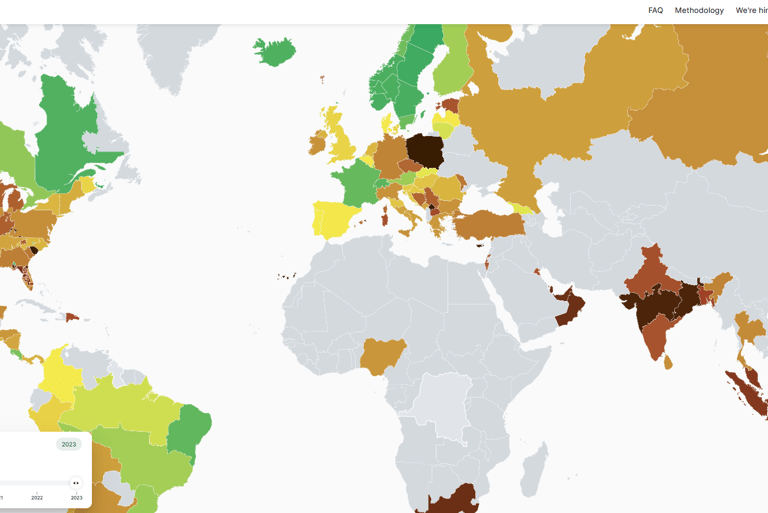

Le suivi temps réel des émissions de gaz carbonique par la production d'électricité est disponible sur

source https://app.electricitymaps.com/map

l’émissions en gaz à effet de serre est de

4 g équivalent CO2 pour un kWh produit par du nucléaire*

6 g par l’hydraulique

de 14g avec l’éolien, sans Compter les mesures de compensation à l'intermittence

55g avec le solaire phtovoltaïque, sans compter les mesures de compensation à l'itnermittence,

418g avec la production d'électricité par le gaz, et 1060g par le charbon

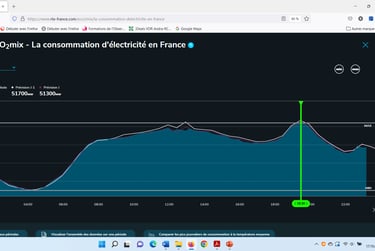

L’électricité, c’est d’abord le temps réel qui requiert d’assurer l’équilibre, à tout instant, entre la demande et la production. Ce sont des rubans pour assurer la livraison en continu de l’électricité des réfrigérateurs, des process industriels continus. Et des dentelles, des pointes pour assurer les demandes ponctuelles, qui se cumulent à différents moments de la journée. Le matin à la fraiche, lorsque les ordinateurs, les usines, se rallument, les magasins s’ouvrent. Le soir à la tombée de la nuit, lorsque le repas se prépare ou au moment des activités de détente.

Le contrôle à l’échelle de la France de cet équilibre entre la demande et la production, 24 h sur 24, 7 jours sur 7, se fait dans des centres de contrôles, des dispatchings, avec une vision nationale de l’équilibre. Le contrôle temps réel est assuré par RTE, une filiale autonome du Groupe EDF, qui publie sur internet la courbe temps réel de consommation de la France : https://www.rte-france.com/eco2mix/la-consommation-delectricite-en-france

L'électricité, des rubans et des pointes

Solidarité entre territoires par l'interconnexion électrique

Pour assurer cet équilibre, en temps réel, entre la demande et la production en électricité, la fréquence du courant alternatif est utilisée. Elle est de 50 Hz en Europe. Pour stabiliser cette fréquence, et passer les creux et les bosses, c’est comme pour garder une vitesse de rotation d’une roue de vélo constante en montagne. Si la fréquence ou rotation diminue, il faut plus d’effort et appuyer plus sur les pédales. Si la fréquence ou la vitesse de rotation augmente, il faut diminuer l’effort et la force sur les pédales. Les moyens pilotables de production d’électricité sont fondamentaux.

L’interconnexion par les réseaux électriques, qui permet de mutualiser et de diversifier les moyens de production ne s’est pas faite en un jour. En France, l’interconnexion électrique entre régions existaient déjà avant la seconde guerre mondiale. Elle était tirée par les différentes compagnies de chemins de fer qui construisaient ou exploitaient des barrages hydrauliques pour l’alimentation de la traction électrique.

L’électrification rurale à la sortie de la deuxième guerre mondiale a permis en France que chaque village, chaque hameau, puisse bénéficier de l’électricité. L’interconnexion électrique entre pays européens s’est ensuite développée dans les années 60/70. Des contrats d’allocation de production adossés à des sites de production se sont développés dès les années 80 entre EDF en France, Electricité de Laufenboug et le groupement d’électriciens suisses CNP, en Suisse, Electrabel en Belgique, EnBW en Allemagne...

Aujourd’hui cette interconnexion synchrone dépasse les frontières de l’Union Européenne. Elle intègre la Turquie, une partie de l’Ukraine, le Maghreb, à travers le détroit de Gibraltar. Notre fréquence de 50 Hz est partagée à Tunis, Paris, Athènes, Istambul. L'énergie électromagnétique se déplace le long des réseaux électriques à la vitesse de la lumière. Mon rêve est de voir la boucle électrique se fermer tout autour de la mer Méditerranée, sous réserves que les conditions géopolitiques soient réunies.

La France bénéficie déja d'une électricité décarbonée

La production temps réel

RTE, qui assure le contrôle temps réel de l'équilibre entre la demande et l'offre en électricité, donne sur son site la production instantanée en France

https://www.rte-france.com/eco2mix/la-production-delectricite-par-filiere

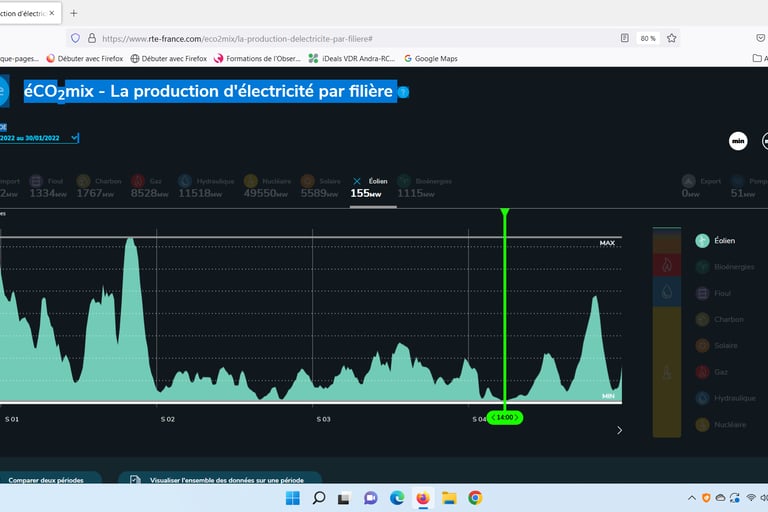

L'intermittence de l'éolien peut se situer dans un facteur 1 à 100

Par leur nature intermittente, lorsqu’il n’y a pas de vent, ou lorsque le soleil est voilé par les nuages ou la nuit, les énergies intermittentes éeoliennes et solaires photovoltaïques requièrent des moyens de production ou de stockage pilotables en complément afin de préserver l’équilibre sur le réseau.

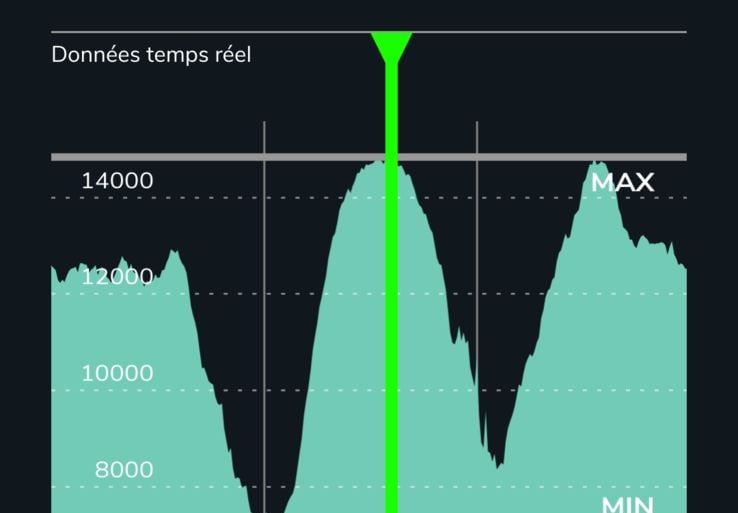

Pour donner un aperçu de l’intermittence, en janvier 2022, la variation de la production éolienne en France a varié de 155 MW à 14848 MW, soit un rapport de 1 à 100, en plein hiver.

L'indispensable pilotable décarboné dans la production d'électricité

L’énergie nucléaire consiste à récupérer l’énergie thermique issue de la fission contrôlée d’atomes lourds, uranium ou plutonium. La chaleur produite permet de produire de la vapeur qui vient se condenser dans des groupes turbo-alternateurs pour produire de l’électricité. La fission est un processus naturel [note 1]. Elle devient énergie nucléaire avec toute la filière industrielle qui y travaille.

Au premier janvier 2024, 412 réacteurs étaient en exploitation à travers le monde, essentiellement en Amérique du Nord, en Asie et en Europe. La présence est encore très limitée en Afrique (Afrique du Sud) et en Amérique Latine (Argentine et Brésil). 58 réacteurs sont en construction, dont 22 en Chine, 8 en Inde et 3 en Russie, et seulement 1 aux US, 1 en France et 1 en Slovaquie. (Source AIEA note 2]

A noter les nouveaux pays entrants dans le nucléaire, Emirats Arabes Unis, Bangladesh, Egypte, Biélorussie.

L’énergie nucléaire est très concentrée. La fourniture en combustible tient en quelques wagons ou quelques camions pour un cycle de fonctionnement pouvant aller en France de un an à dix-huit mois. La contrepartie, c’est l’exigence de priorité devant être donnée à la sûreté nucléaire. le risque physique d'accident nucléaire ne sera jamais nul.

La sûreté nucléaire relève d'abord de la prise en compte de ce risque physique avant toute considération d'ordre législatif ou réglementaire, aussi pertinente pouvant -elle être.

La sûreté nucléaire permet le fonctionnement normal des réacteurs nucléaires en permettant le contrôle continu de la réaction en chaine, la limitation des rejets radioactifs dans l’environnement, la prévention des accidents nucléaires, et, en cas d’accident, d’en limiter les conséquences qui pourraient être une irradiation ou une contamination des travailleurs sur l'installation ou de la population.

La sûreté nucléaire s’appuie sur la maitrise de trois fonctions de sûreté :

- la maitrise en continu de la réaction nucléaire qui produit de la chaleur utile

- l’évacuation de l’énergie présente dans le combustible et dans les déchets radioactifs, y compris quand le réacteur est à l’arrêt, lors des opérations de maintenance et de renouvellement du combustible

- et le confinement des produits radioactifs en situation normale ou accidentelle

La maitrise de ces trois fonctions, requièrent des fonctions transverses en support, notamment dans le contrôle commande, la disponibilité de sources électriques, et la disponibilité des sources froides.

La redondance et la diversité des dispositions, et la défense en profondeur constituent des principes clés de la sûreté nucléaire.

La mémoire des accidents de Three Mile Island sur un réacteur quasi neuf aux US en 1979, de Tchernobyl en Ukraine lors d'un essai en exploitation en 1986 et de Fukushima au Japon lors d'un tsunami exceptionnel en 2011 est fondamentale. Les enseignements de ces accidents portent sur la nécessaire prise en compte de l'erreur humaine, l'indispensable prise en considération de la culture de sûreté par toutes les parties prenantes, l'implication de l'exploitant nucléaire dans la démonstration de sûreté et donc dans la conception des installations, et la robustesse des marges de sûreté devant les incontournables incertitudes.

La culture de sûreté se traduit dans la responsabilité première de l'exploitant nucléaire, la reconnaissance de la complémentarité des acteurs avec notamment l'acceptation du regard croisé, et l’attitude de toutes les parties prenantes, Rigueur, Prudence, Attitude interrogative, Humilité, Communication, Transparence…pour tout ce qui concourt à la sûreté nucléaire.

En matière de sûreté nucléaire, les dispositions prises sur le plan humain, organisationnel et managérial sont ainsi tout aussi déterminantes et fondamentales que les dispositions d'ordre scientifique, technique ou industriel.

Cette exigence se traduit dans la nécessité de disposer d’un environnement institutionnel stable, notamment au regard des conséquences potentielles pour les générations futures et des cycles longs industriels du nucléaire à des échelles qui dépassent celle du siècle. Elle se traduit par une exigence sur la capacité scientifique et la compétence industrielle qu’il convient d’entretenir et de transmettre de générations en générations. Elle se traduit enfin par la responsabilité première de l’exploitant en matière de sûreté nucléaire, un contrôle indépendant par l’Autorité de Sûreté, et une large supervision par les Pouvoirs Publics, tant au niveau local (Commission Locale d’Information…) qu’au niveau national (pour la France, HCTISN, Haut Comité pour la transparence de l’information sur la sécurité nucléaire,[3] OPESCT Office Parlementaire pour l’Evaluation des choix Scientifiques et Techniques…)[4]

Cette exigence concerne les installations nucléaires de toute nature, civiles et le cas échéant militaires, celles-ci devant être clairement séparées des installations civiles. Elle concerne en particulier les réacteurs de recherche ou pour la production des isotopes radioactifs pour la santé, les réacteurs de production d’électricité, d'hydrogène, de dessalement d'eau de mer et de chaleur, la propulsion navale, l’ensemble des installations concernant le cycle du combustible nucléaire, et le traitement ultime des déchets nucléaires.

Au niveau international, l’agence intergouvernementale AIEA de l’énergie atomique établit des principes directeurs et des recommandations, notamment en matière de culture de sûreté[5], qui donnent lieu à des évaluations croisées entre organismes gouvernementaux de contrôle. Les exploitants nucléaires sont régulièrement évalués entre pairs à travers l’association mondiale des exploitants nucléaires, WANO[6], mise en place après l’accident de Tchernobyl.

La spécificité du risque nucléaire exige que les enjeux de sûreté nucléaire président aux enjeux géopolitiques. Le dialogue international en matière de sûreté nucléaire doit à ce titre demeurer pleinement ouvert.

Le retour d'expérience international confirme que la priorité une accordée à la sûreté nucléaire, avec une culture de sûreté partagée le plus largement entre toutes les parties prenantes, tire la performance industrielle, au bénéfice du plus grand nombre. L'attention la plus large à l'environnement, la radioprotection, la sécurité au travail dans une démarche de prévention des risques et d'anticipation à partir des précurseurs , la prévention des actes de malveillance de toutes natures, contribuent à la culture de sûreté nucléaire. La spécificité du risque nucléaire induit une attention spécifique et prioritaire à la sûreté nucléaire à tous les niveaux d'étude, de décision et d'exécution.

Le Traité de non prolifération des armes nucléaires, signé conjointement à Londres, Moscou et Wahshington le premier juillet 1968, et auquel la Chine et la France ont adhéré en 1992, permet de séparer les activités civiles et militaires et de favoriser le développement de l'usage civil de l'énergie nucléaire à travers le monde.

[1]Cf réacteurs nucléaires d’Oklo en Afrique a produit, il y a deux milliards d’années, des centaines de tonnes de plutonium et des produits de fission. Ces données sont importantes pour la démonstration de sûreté passive apportée par la future installation CIGEO à Bure pour le stockage ultime des déchets nucléaires à vie longue dont la demande d'autorisation de création a été déposée le 16 janvier 2023.

[2] Source Agence Internationale de l’Energie Atomique https://pris.iaea.org/pris/

[3] http://www.hctisn.fr/

[4] http://www.senat.fr/opecst/

[5] Voir publication INSAG 4, définissant la notion de culture de sûreté reposant sur la responsabilité des acteurs et l’attitude de toutes les parties prenantes, Rigueur, Prudence, Attitude interrogative, Communication, Transparence… INSAG ( International Nuclear Safety Advisory Group ) est un groupe d’experts de l’AIEA

[6] WANO World Association of Nuclear Operators https://www.wano.info/

L'hydraulique joue en France un rôle important pour cette fonction pilotable décarbonée

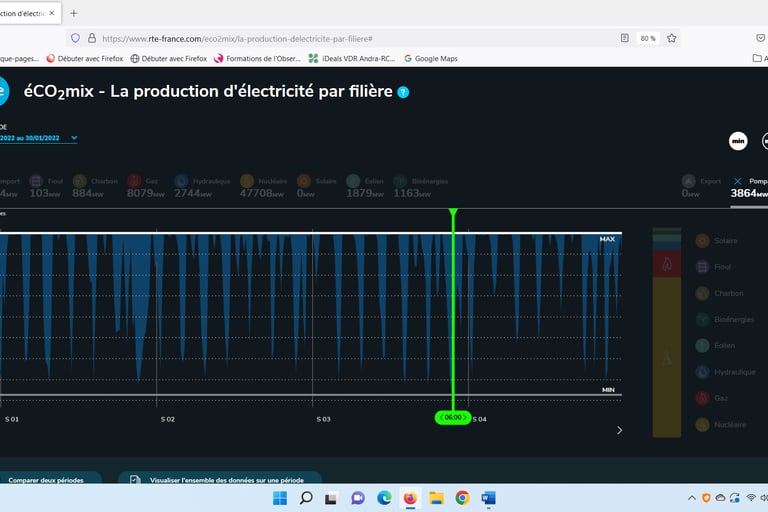

Dans l’hydraulique il convient de séparer l’hydraulique au fil de l’eau, intermittent car dépendant du débit des riviéres, comme l’éolien avec le vent. Et l’hydraulique de retenue, dans les barrages. Ce dernier fait partie des moyens pilotables. Celui-ci est un moyen pilotable d’ajustement de la production d’autant plus important qu’il y a possibilité dans certaines installations hydrauliques, les stations de pompage, de monter de l’eau et ainsi de stocker de l’énergie par gravitation. Cette capacité de stockage, peut représenter plusieurs milliers de MW, libérables rapidement en quelques minutes. Dans l'exemple de janvier 2022 précédemment cité, le pompage a régulièrement varié entre 0 et 3864 MW.

Ces ouvrages hydrauliques constituent des ouvrages stratégiques pour la régulation du système électrique, voie pour la sécurité elle-même du système électrique, pour éviter un « black-out », une perte généralisée du réseau. L’hydraulique a ainsi joué un rôle important pour redresser la situation et éviter un incident réseau généralisé le 4 novembre 2006 dans l’Europe de l’Ouest

https://eepublicdownloads.entsoe.eu/clean-documents/pre2015/publications/ce/otherreports/Final-Report-20070130.pdf

Les installations hydrauliques demeurent dépendantes du débit dans les rivières et de l’apport naturel d’eau de pluie ou de la fonte des neiges. La sensibilité aux périodes de sécheresse est importante. La faible hydraulicité en France en 2022 a induit un manque de production important ( 49,6 TWh en 2022 contre 67,8 TWh en 2018).

La sûreté hydraulique est en enjeu, sous le double aspect de la tenue des ouvrages et du contrôle des débits en aval des retenues d’eau. Certains barrages sont déjà centenaires.

Dès sa conception, le parc nucléaire français a été conçu pour assurer du suivi de charge. En réglage direct de la fréquence électrique, en téléréglage avec des échelons de puissance pouvant aller en quasi instantané sur une plage de fonctionnement de plusieurs pourcent de la puissance nominale, et en suivi quotidien avec des variation quotidiennes de puissance entre 30 et 100 pour cent de la la puissance électrique délivrée.

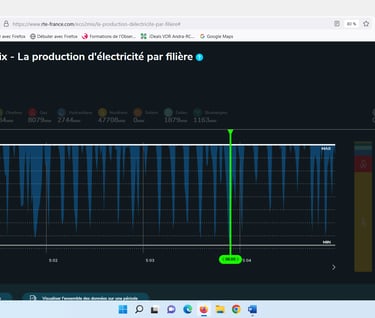

Durant le week -end du 13 au 15 janvier 2023 très venté, la demande en électricité de la France à varié de 44,3 GW à 63,1 GW , soit un besoin de production pilotée de 18,8 GW.

La production éolienne, intermittente, non corrélée à la demande en électricité, du fait des variations du vent et des sollicitations des protections dues aux sur vitesses, a varié deux fois en trois jours entre 7000 et 14 000 MW, entre 7 et 14 GW, soit une demande de variation pilotée complémentaire de 7 GW (cf graphe ci -joint) Le solaire a varié de 0 à 5 GW.

D'où un besoin , sur trois jours, d'une capacité de pilotage de 30,8 GW ( 18,8 GW pour suivre la variation de la demande en électricité + 7GW pour compenser la baisse intermittente de la production éolienne + 5 GW pour compenser la baisse intermittente de la production solaire ) .

Le nucléaire a adapté sa production dans une plage de 31 6 GW à 43,3 GW soit une plage de 11,7 GW de variation pilotée sur trois jours.

L'hydraulique a varié de 4,2 GW à 12,6 GW , soit une plage de variation pilotée de 8,4 GW

Le gaz a contribué en variation pour 1 GW

La variation pilotable gérée sur le périmètre France à été de 11,7 ( nucléaire ) + 8,4 GW ( hydraulique ) + 1 GW ( gaz ) = 21,1 GW sur trois jours. Les 9,7 GW de besoin complémentaire de variation de puissance pilotée ont été couverts par la balance exportation/ importation . La balance import export à effectivement varié de - 2 GW à + 12,3 GW .

L'électricité française, grâce au parc décarboné hydraulique et nucléaire existant, étant compétitive, et le parc hydraulique et nucléaire suffisamment disponibles, les exportations durant ce week-end ont été supérieures aux importations. Dans le cas contraire, pour garantir les variations de charge de l électricité sur ces trois jours très ventés, il aurait fallu importer fortement de l'électricité carbonée des pays voisins dont l'essentiel de leur production d'électricité demeure fossile (gaz, lignite, ou charbon )

Le nucléaire joue également en France un rôle important pour cette fonction pilotable décarbonée

Variations quotidiennes et saisonnières de la demande en électricité

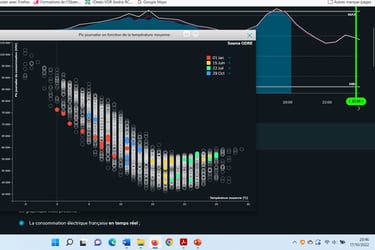

La courbe de la demande en électricité le long de la journée se constitue de creux et de bosses. La variation journalière entre les creux et les bosses peut s’approcher de 1 à 2. La consommation varie en fonction de la météo, de la présence de nuages ou du soleil, de la température extérieure et de l’activité économique. En hiver, il y a une forte sensibilité, dans la demande, à ces conditions météorologiques. Pour une variation de moins un degré, en France, c’est 2400 MW qu’il faut pouvoir injecter dans le réseau, c’est un millier d’éoliennes de 2 MW, une dizaine de barrages de 200 MW, ou deux réacteurs nucléaires de 1300 MW qu’il faut pouvoir mobiliser.

Dans cette courbe ci-jointe disponible sur le site RTE précédemment indiqué, sont présentées les pointes journalières en fonction de la température extérieure. Les points rouges sont les différentes pointes suivant les années en hiver le premier janvier. Les pointes vertes sont les pointes en été, le 22 juillet. La forte sensibilité en hiver à la température extérieure est ainsi mise en évidence, ainsi que la variation saisonnière de la pointe entre l’été et l’hiver, qui peut varier de 1 à 2 voire de 1 à 3. En France les pointes maximales se situent en hiver. En Grèce ou au Japon, ces pointes de consommation se situent l’été, avec l’effet de la climatisation.

Le lissage des pointes est un enjeu fort pour faciliter la tenue de l’équilibre offre/demande. La maitrise de la consommation, la sobriété énergétique sont également des points très importants pour permettre la maitrise de cet équilibre. Les 35 millions de Compteur Linky installés dans les foyers français permettent désormais à chacun de connaitre son propre profil de consommation et de voir avec son fournisseur d’énergie, comment le lisser au mieux. A noter qu’avec le début d’une meilleure maitrise de la consommation énergétique, et peut être aussi le début de l’effet de serre climatique, la dernière puissance maximale que nous avons eue en France, c’était il y a plus de onze ans, de 102 098 MW le 8 février 2012.

Le nucléaire exige la priorité une à la sûreté nucléaire

Pour réponde à la demande en électricité, et lors de l'indisponibilité de moyens intermittents de production d'électricité, la disponibilité de dispositifs de pilotage décarboné est fondamentale pour assurer conjointement la lutte prioritaire contre l'effet de serre climatique, et permettre de garantir en continu l'équilibre demande/production d'électricité.

La disponibilité de moyens pilotables décarbonés avec des marges suffisantes au regard des aléas potentiels sur le plan météorologique ou industriel, est en conséquence d'un intérêt public majeur et conditionne tout développement massif de la production intermittente.

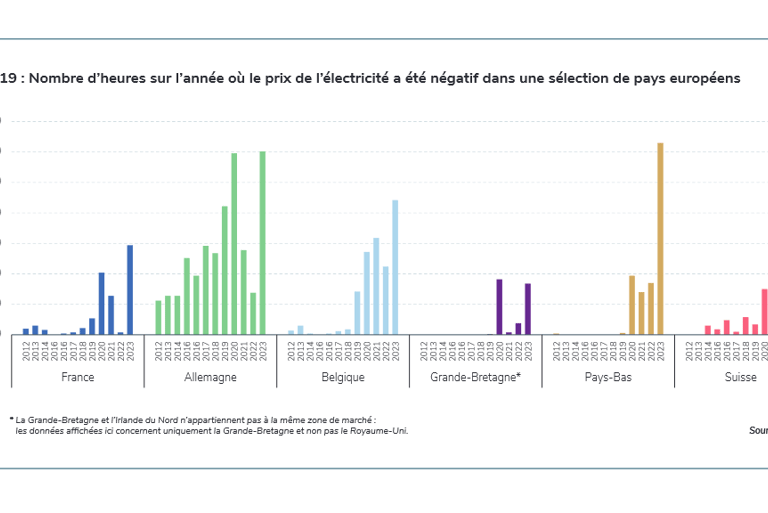

Un excès de production intermittente peut également conduire à des déséquilibres sur le système électrique.Le développement trop massif de la production éolienne et photovoltaïque en Europe a ainsi conduit à la multiplication des occurences de prix négatifs sur le marché spot de l'électricité. Cette augmentation correspond à une augmentation des situations physiques de profond déséquilibre entre la production et la demande en électricité, et constitue donc un précurseur d'une augmentation de risque de black out sur le réseau électrique en Europe.

Ces situations de prix négatifs d'électricité révèlent un double gaspillage: 1/ Incitation à consommer au de là du strict besoin nécessaire et donc à gaspiller de la précieuse énergie 2/ lourds et coûteux investissements réalisés dans de la production intermittente non adaptée à la demande alors que ces investissements auraient été plus utiles dans l'efficacité énergétique dans le bâti ou l'industrie, les transports propres et décarbonés, le stockage hydraulique ou chimique dans des batteries, le pilotable décarboné pour la production d'électricité ou d'hydrogène...

la sûreté nucléaire induit des exigences sur la gouvernance publique, sur les compétences scientifiques et industrielles, et sur la responsabilité première de l'exploitant nucléaire

La sûreté nucléaire tire la performance industrielle

La culture de sûreté est à la base de la sûreté nucléaire

Les énergies dites nouvelles renouvelables font l'objet de contrats d'achat régulés :

Les contrats de rachat aujourd'hui engagés en France sont à un coût moyen de :

Solaire photovoltaïque : 211,2 euros le MWH en 2026

Eolien maritime "off-shore" : 184,9 euros le MWh en 2026

Eolien terrestre : 100,6 euros le MWh en 2026

cf délibération CRE (Commission de Régulation de l'Energie) 2025-80 du 10 juillet 2025

"La multiplication par 25 des capacités installées d’éolien en mer en Europe d’ici 2050 nécessite des investissements estimés à 800 milliards d’euros » page 10 du dossier des maîtrise d’ouvrage pour le débat public de septembre 2021 à janvier 2022 du projet éolien en mer du Projet Eolien en mer en Sud Atlantique.

Les coûts de production sont annoncés à la baisse, mais de nombreux équipements sont importés d'Asie, et le volume de matériaux engagés, béton, métaux,..."pour un MWh produit, est supérieur au nucléaire (source livre Bernard Durand, "Un vent de folie, l'éolien en France")

En cas de production intermittente excédentaire, les investissements engagés peuvent être assimilés à des coûts échoués, voire à un siphonnage abusif des fonds publics au regard du montant de l'aide publique ( 8 milliards de soutien public à la production électrique intermittente en métropole, éolienne et photovoltaïque, en prévisionnel dans le budget France 2026 ) https://malicorne.over-blog.com/2025/08/cspe-2025-ou-va-s-arreter-le-siphonnage-de-l-argent-public.html

le petit renouvelable, inséré dans un réseau local, peut trouver toute sa pertinence en considérant les autre éléments que le seul coût de production.

Au direct d'investissement dans la production intermittente, phtovoltaïque ou éoleinne, il convient de prendre en considération les coûts induits par les nécessaires fonctions de compensation à l'intermittence ( stockage, production pilotable associé...) et les coûts de développement du réseau électrique de transport et de distribution pour l'intégration de cette production itnermittente.

La production nucléaire est cédée par EDF aux fournisseurs dits alternatifs pour un volume de 100 TWh et suivant l'Arenh ( régulation pour l'accés au nucléaire historique) à un prix couvrant les provisions pour la déconstruction des centrales en fin d'exploitation et le traitement ultime des déchets nucléaires de 42 Euro le MWH, à un prix fixe en 2025 depuis treize ans ! depuis 2012, depuis l'ouverture des marchés de l'électricité en Europe.

Ce prix de l'électricité nucléaire inclut les provisions pour la déconstruction finale des réacteurs et pour le traitement ultime des déchets nucléaires. Ces provisions s’élèvent à 68 829 Milliards d’euros à fin 2024 https://www.edf.fr/sites/groupe/files/epresspack/9713/CP-Resultats-FY-2024-V21.02.2025-1-1.pdf

La disponibilité du parc nucléaire conditionne sa compétitivité. La faible disponibilité conjoncturelle en 2022 de 54 % ( alors qu'elle était en moyenne de 73 % sur la période 2015-2019) a induit un impact de 29 milliards d'euros sur l'Ebitda d'EDF en 2022 compte tenu des achats rendus nécessaires dans un contexte de prix de marché très élevés. Pour la première fois depuis 1980, la balance commerciale en électricité de la France a été déficitaire en 2022 pour un volume de 16,5 TWh et une facture pour la France de 7 milliards d'euros. Cette faible disponibilité résultait de trois facteurs, un programmé pour la mise à niveau décennale des réacteurs particulièrement lourde pour les réacteurs qui franchissent les 40 ans, et deux fortuits, la désorganisation résiduelle induite par la crise sanitaire COVID et le traitement de l'aléa de corrosion sous tension découvert par EDF sur les réacteurs les plus récents des paliers N4 et 1300 P'4.

Aprés un maximum d'importations de 15836 MW le 19 novembre 2022, la France exportait de nouveau de manière significative fin 2022 (17 352 MW le 23 décembre 2022, soit proche du maximum de 17 415 MW le 21 février 2019). En 2023, avec le redressement de la disponibilité du nucléaire, la France a de nouveau été largement exportatrice d'électricité de 50 TWh avec un bilan positif pour la balance commerciale de la France de 4 milliards d'Euros.

En 2024, la France a battu son record d'exportation d'électricité avec une valeur nette de 89 TWh et un bilan positif de 4,5 Milliards d'euros (sur douze mois à fin octobre 2024)

Pour les trois premières paires EPR2, le coût du Programme est 51,7 Milliards d’euros 2020, hors coût de financement. Le coût de financement peut constituer un à deux tiers du coût final global du MWh. ( dossier maitre d'ouvrage, débat public EPR 2 à Penly). La maitrise de la durée de construction constitue un élément clé du coût final.

Suivant l'accord Etat EDF du 14 novembre 23, le prix complet de cession à terme de l'ensemble de la production nucléaire dans le cadre de la future régulation, qui devrait pouvoir couvrir le coût du parc en exploitation et le financement des nouveaux réacteurs, devrait être autour de 70 euros le MWh. A noter cependant que les modalités précises de cette future régulation ne sont pas encore à ce stade établies, ce qui peut conduire à retarder les décisions d'investissement.

Le nucléaire est une industrie de long terme, sur une échelle de temps longue de plus d’un siècle. Les enjeux de sûreté nucléaire impliquent une large contribution de la puissance publique pour garantir une environnement institutionnel stable, une autorité de sûreté compétente et indépendante des puissances industrielles et financières, et un environnement de formation et de recherche favorisant l’investissement industriel sur le long terme. Les garanties apportées par le nucléaire, autonomie énergétique, accès d’une énergie pour le plus grand nombre, contribution efficace à la lutte prioritaire contre l’effet de serre avec une énergie pilotable décarbonée, sécurisation de la continuité d’alimentation en électricité sur le long terme, constituent des éléments de valeur de service public d’intérêt général. Ils doivent permettre en conséquence de garantir un financement public sur le long terme. Les clients industriels comme les particuliers et les collectivités locales doivent pouvoir bénéficier d'un prix d'acces à l'énergie, reflétant les coûts de production, et garantis ainsi sur le long terme. Les contrats de long terme et les partenariats de long terme doivent être privilégiés en conséquence.

A quel coût et à quelle valeur ?

Et pour le consommateur final ?

Au regard des enjeux de souveraineté et de préservation du savoir faire industriel et du patrimoine public, l'énergie constitue un enjeu majeur pour la défense nationale.

La séparation des activités civiles et militaires concourt à la non prolifération des armes nucléaires. Notamment le contrôle dans l'usage civil des flux de matières fissiles et fertiles, sous le contrôle par les dispositions internationales que la France s'est engagée à respecter, permet de contribuer à cette non prolifération.

La robustesse des dispositions humaines, organisationnelles et techniques déployées par les exploitants permet de répondre aux menaces identifiées par les Pouvoirs Publics. La confidentialité de ces dispositions de défense, établies et mises en œuvre sous contrôle public, constitue un élément de robustesse.

variation de la production éolienne France,

13 au 15 janvier 2023, journées marquées par un vent important

Durée de Construction nucléaire pour réacteurs couplés entre 2019 et 2023

La durée de construction d'un réacteur est déterminante dans le coût d'investissement car elle conditionne le coût financier du capital immobilisé avant exploitation.

Durée de construction des réacteurs couplés sur le réseau électrique à travers le monde dans la période 2019 /2023, période marquée par la pandémie mondiale covid :

- 6,4 ans pour Chine / Pakistan, avec dix réacteurs couplés

- 8,8 ans pour Corée/Emirats Arabes Unis avec 5 réacteurs couplés

- 10,1 ans en Inde avec un réacteur couplé

- 10,5 ans pour Russie /Biélorussie avec 5 réacteurs couplés

- 26,3 ans pour les réacteurs en Europe, avec seulement deux réacteurs couplés , en Slovaquie et en Finlande

- 10 ans aux US pour un réacteur couplé

Un Prix régulé de cession du nucléaire fixe à 42 Euro le MWh de 2012 à 2025

Une régulation en France et en Europe inefficace, non pertinente, déconnectée de la réalité physique et économique

L'enjeu de la fermeture du cycle de combustible nucléaire et de la filière rapide

La présence d'uranium sur les différents continents permet de diversifier les sources d'approvisionnement. Les contrats de long terme permettent d'une part de diversifier et de sécuriser l'approvisionnement et de déployer des démarches territoriales partenariales de long terme, dans le respect des intérêts de chacune des parties prenantes.

L'uranium à l'état naturel est composé de deux isotopes, l'un dit fertile, U238, qui se transforme en Plutonium Pu239 par capture neutronique durant le fonctionnement des réacteurs, et l'autre U235, directement fissile. Ce Pu239 est lui même brûlé partiellement dans les réacteurs à l'image du bois mouillé qui se sèche dans un feu de bois avant de brûler.

Dans les réacteurs à eau pressurisée, les combustibles présentent un enrichissement en matière fissile (Uranium 235 et Plutonium 239) inférieur à 10 pour cent en poids avec plus de 90 pour cent en matière fertile (Uranium 238).

La valorisation des matières recyclables présentes dans les combustibles usés portent en premier lieu sur l'uranium de retraitement (matière fertile) et le plutonium (matière fissile).

Le flux de retraitement des combustibles usés doit demeurer cohérent avec le flux de recyclage dans les réacteurs, ce qui peut induire des capacités d'entreposage des combustibles usés.

l'uranium de retraitement et le plutonium ne peuvent être recyclés dans les réacteurs classiques à eau pressurisée que dans un nombre limité de cycles

Les réacteurs à neutrons rapides permettent le recyclage multiple de l'uranium de retraitement et du plutonium. Ils permettent notamment la surgénération, c'est à dire une production de matière fissile in situ, à partir de la matière fertile présente, supérieure à celle brûlée dans un cycle de fonctionnement. Cette surgénération permet de gagner un facteur 50 à 80 dans la valorisation des matières minières initiales. Cette filière permet à la France de disposer d'une autonomie sur plusieurs siècles, sous réserves de préserver les matières nucléaires présentes sur le sol national comme des matières stratégiques à enjeu, et de préserver et de continuer à développer la filière indsutrielle permettant la fermeture du cycle du combustible.

La France dispose de l'expérience des réacteurs Rhapsodie, Phénix et Super Phénix. Les événements d'anti-réactivité constatés sur Rhapsodie et Phénix demeurent un objet d'étude important pour la sûreté de ces réacteurs à neutrons rapides. Il est regrettable que les études du nouveau réacteur ASTRID ont été abandonnées en France. il faut les reprendre pour apporter une démonstration de sûreté et franchir le seuil de compétitivité de cette filière par rapport à la filière à eau pressurisée.

La Russie dispose de deux réacteurs rapides en production et d'un en construction. La Chine cosntruit deux réacteurs rapides, et l'inde un réacteur.

https://malicorne.over-blog.com/2023/12/point-de-situation-a-fin-2023-sur-les-reacteurs-a-neutrons-rapides.html

La valorisation maximale des matières valorisables à travers cette économie circulaire du cycle fermé du combustible nucléaire permet de minimiser le volume de déchets à vie longue et à haute activité pour le traitement ultime résiduel.

La protection des générations futures sera assurée par la mise en place de la protection géologique apportée par CIGEO pour le stockage de ces déchets ultimes avec une sûreté passive de long terme.

Un financement non encore établi pour les nouveaux réacteurs avec un prix cible de 70 euros le MWh pour la production nucléaire

L'énergie, quels enjeux de défense?

La facture du consommateur en France se décomposes en trois parties;

l'énergie

l'acheminement ( rémunération du transport par RTE et de la distribution par ENEDIS)

les taxes locales et nationales

En 2010, la facture Toutes Taxes Comprises, s'élevait en France pour le client particulier à 128,3 Euros par MWH. Les Français disposaient de l'une des électricités, déjà décarbonée grâce au parc hydraulique et nucléaire existant, parmi les plus compétitives d'Europe. La France exportait depuis des décennies, pour 2 à 3 Milliards d'euros en électricité chaque année.

En 2021, la facture s'élevait à 194, 6 Euros par MWh pour le particulier, soit une augmentation de + 52 % en une dizaine d'années. (source Eurostat) alors que cette période conicidait avec l'ouverture à la concurrence des marchés de l'électricité en France.

En janvier 2023, la Commission de régulation de l'Energie (CRE) proposait, en faisant référence au coût du gaz, une augmentation de 100 % pour le particulier alors que l'Arenh est toujours à 42 Euros le MWh en 2023, que les Epr2 ne sont pas encore décidés, que les barrages n'ont pas bougé, et surtout que le gaz est marginal dans la production d'électricité en France 10 % en 2022 et 6 % en 2023) !....

La régulation déployée en Europe demeure inefficace, ne reconnait pas la valeur ajoutée d'un service public, et demeure soumise aux aléas de spéculations abusives de court terme sans permettre la réalisation de contrats de long terme, avec une durée cohérente avec les échéances de retour sur investissement sur de telles infrastructures lourdes de production.

Elle a été destructrice de valeur. dans la période 2010/2023.

La régulation doit être adaptée pour reconnaitre la prise en compte de la valeur ajoutée du service public reposant sur des principes d'égalité, de continuité (sécurité d'approvisionnement), d'universalité, et d'efficience , dans une gouvernance publique légitime et efficace reposant conjointement sur la prise en compte de l'intérêt général et du long terme, sur la transparence en conséquence des flux financiers publics et sur la possibilité de contrats sur le long terme.

les boucliers tarifaires et amortisseurs divers mis en place par les Pouvoirs publics en France sont coûteux, non pertinents, et inefficaces.

le coût prévisionnel pour2023 annoncé par la CRE début 2023 était de 28 milliards d'euros, alors que les prix conduisant à la mise en place de ces dispositions, 280 euros le MWh voire 350 Euros le MWH pour la part énergie sont complétement déconnectés de la réalité technique et économique du parc de production français redevenu exportateur fin 2022.

https://www.cre.fr/Actualites/la-cre-fixe-les-acomptes-verses-par-l-etat-aux-fournisseurs-d-electricite-dans-le-cadre-du-bouclier-tarifaire-et-de-l-amortisseur

Ce Coût pour la collectivité a été revu à baisse en juillet 2023 ( délibération CRE 2023-20 en date du 13 juillet) mais demeure à un montant particulièrement élevé de 23 561,1 millions d'euros

Plutôt que d'agir inefficacement voire dangereusement pour l'économie et les équilibres publics en n'intervenant que sur les conséquences, convient-t-il de s'interroger utilement et remonter aux causes de ces situations.

Mais savons nous encore nous réinterroger?

intelligence artificielle, nouveaux réacteurs et sûreté nucléaire

L'annonce de nouveaux réacteurs de plus en plus innovants, la diversification des usages civils de l'énergie nucléaire ( propulsion navale, production de chaleur industrielle et d'hydrogène...), la numérisation croissante de la société, et la nécessaire priorité à la sûreté nucléaire appellent la vigilance sur les points suivants:

la compréhension des phénomènes physiques en présence, fondamentale pour la maitrise de la sûreté nucléaire (comme souligné plus haut, la sûreté nucléaire relève d’abord d’une réalité physique et non d’une législation ou d'une réglementation aussi pertinentes soient-elles)

la maitrise de la modélisation, de la simulation numérique, et des données d’entrées prises en compte, avec maitrise des modèles physiques sous-jacents

la disponibilité de réacteurs de recherche et de diverses expérimentations permettant de confirmer la validation dans le temps des modèles de simulation et les données d'entrées prises en compte dans ces simulations

La disponibilité de réacteurs de formation et de mises en situation couplées à des simulateurs d'entrainement pour développer et transmettre les compétences individuelles et collectives requises pour la sûreté nucléaire et les qualifications humaines et organisationnelles ad hoc, avec couverture des situations courantes d'exploitation mais aussi des situations potentielles de crise, incidentelles ou accidentelles

les qualifications en conséquence pour les démonstrations de sûreté et pour le développement industriel , avec une responsabilisation et une implication continue de l'exploitant nucléaire tout au long des étapes d'études, de réalisation et d'exploitation

la confirmation, avec le retour d'expérience disponible, le plus large possible, de marges de sureté robustes permettant de tenir compte des incontournables incertitudes et de faire face aux aléas de toute nature avec une défense en profondeur suffisante. A ce titre, la sûreté nucléaire doit présider aux enjeux géopolitiques.

une capacité industrielle et scientifique associée, avec transmission des éléments clés aux différents partenaires industriels et, de générations en générations, tout au long de la durée d'exploitation des installations qui peut couvrir plusieurs siècles.

un environnement institutionnel stable avec une gouvernance publique prenant en compte l’intérêt général, la protection du plus faible, la prise en compte des signaux faibles et potentiellement précurseurs, et les enjeux de long terme

Ceci concerne évidemment toute évolution du parc nucléaire existant et de manière tout aussi importante, et déterminante, pour tout réacteur innovant , avec une utilisation de plus en plus généralisée du numérique, tant pour la simulation en études, que pour la réalisation ou pour l'exploitation, et un déploiement de l'IA, de l'intelligence dite artificielle nous éloignant potentiellement de toute appréhension, conscience et compréhension humaine de la réalité physique.

Aussi développée l'intelligence dite artificielle soit-elle, l'intelligence humaine, avec notamment sa capacité de conscience, d'interpellation, et de création continuera à apporter à la sûreté nucléaire un élément déterminant et fondamental qui ne saurait être ignoré sauf à prendre des risques majeurs.

https://malicorne.over-blog.com/2023/02/nouveaux-reacteurs-et-surete-nucleaire.html

La valeur ajoutée d'un Groupe intégré et de la standardisation d'un parc nucléaire

La compétitivité du parc nucléaire français résulte de la maitrise par l'opérateur historique, l'exploitant EDF de l'organisation industrielle intégrant conjointement l'ingénierie d'ensemble et l'exploitation, avec une R&D en appui.

Cette organisation intégrée au sein du Groupe EDF précédait le déploiement du parc nucléaire. Elle a permis de développer un parc nucléaire standardisé s'appuyant sur un lotissement industriel efficace et bénéficiant d'un large retour d'expérience. Avec les contrôles de conformité et les mises à niveau de sûreté décennales, le parc nucléaire français est homogène en niveau de sûreté. Cette organisation permet de disposer d'un exploitant nucléaire pleinement responsable et porteur de la démonstration de sûreté, qu'elle relève de la conception ou de l'exploitation. Elle contribue à faciliter le transfert du retour d'exploitation vers le concepteur.

La prise en compte des précurseurs et la compétence de l'ingénierie en appui à l'exploitation du parc permettent de faire face au risque de mode commun et de défaut générique sur l'ensemble du parc.

Le développement d'un parc bénéficiant de cette standardisation industrielle, à l'intérieur d'un Groupe tel qu'EDF ( en France, Royaume Uni et Chine), ou dans l'alliance entre opérateurs nucléaires en Europe ou à travers le monde permet de faire bénéficier d'achats groupés et de partage d'expérience, en préservant, pour la sûreté nucléaire, la capacité pour l'exploitant à porter la démonstration de sûreté à la conception comme à l'exploitation.

L'absence de prise en compte en Europe des exigences de service public a été destructrice de valeur entre 2010 et 2023

Les dispositifs de bouclier tarifaire mis en place par la France sont absurdes et coûteux

Pour agir utilement, remonter aux causes premières...

la sûreté nucléaire relève d'abord de la prise en compte du risque physique

En Electricité par habitant, la Chine dépasse depuis 2022 l'Union Européenne - L'Inde progresse, de manière décalée - L'Afrique demeure en retrait

Un excès de production intermittente conduit à un double gaspillage et à des risques de black out